El espíritu de la música,

origen de la tragedia

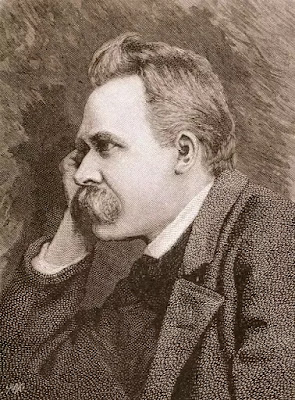

Friedrich Nietzsche

2

Hasta ahora hemos venido considerando lo apolíneo y su antítesis, lo dionisíaco, como potencias artísticas que brotan de la naturaleza misma, sin mediación del artista humano, y en las cuales encuentran satisfacción por vez primera y por vía directa los instintos artísticos de aquélla: por un lado, como mundo de imágenes del sueño, cuya perfección no mantiene conexión ninguna con la altura intelectual o con la cultura artística del hombre individual, por otro lado, como realidad embriagada, la cual, a su vez, no presta atención a ese hombre, sino que intenta incluso aniquilar al individuo y redimirlo mediante un sentimiento místico de unidad. Con respecto a esos estados artísticos inmediatos de la naturaleza todo artista es un «imitador», y, ciertamente, o un artista apolíneo del sueño o un artista dionisíaco de la embriaguez, o en fin - como, por ejemplo, en la tragedia griega - a la vez un artista del sueño y un artista de la embriaguez: a este último hemos de imaginárnoslo más o menos como alguien que, en la borrachera dionisíaca y en la autoalienación mística, se prosterna solitario y apartado de los coros entusiastas, y al que entonces se le hace manifiesto, a través del influjo apolíneo del sueño, su propio estado, es decir, su unidad con el fondo más íntimo del mundo, en una imagen onírica simbólica.

Tras estos presupuestos y contraposiciones generales acerquémonos ahora a los griegos para conocer en qué grado y hasta qué altura se desarrollaron en ellos esos instintos artísticos de la naturaleza: lo cual nos pondrá en condiciones de entender y apreciar con más hondura la relación del artista griego con sus arquetipos, o, según la expresión aristotélica, «la imitación de la naturaleza». De los sueños de los griegos, pese a toda su literatura onírica y a las numerosas anécdotas sobre ellos, sólo puede hablarse con conjeturas, pero, sin embargo, con bastante seguridad: dada la aptitud plástica de su ojo, increíblemente precisa y segura, así como su luminoso y sincero placer por los colores, no será posible abstenerse de presuponer, para vergüenza de todos los nacidos con posterioridad, que también sus sueños poseyeron una causalidad lógica de líneas y contornos, colores y grupos, una sucesión de escenas parecida a sus mejores relieves, cuya perfección nos autorizaría sin duda a decir, si fuera posible una comparación, que los griegos que sueñan son Homeros, y que Homero es un griego que sueña: en un sentido más hondo que si el hombre moderno osase compararse, en lo que respecta a su sueño, con Shakespeare.

No precisamos, en cambio, hablar sólo con conjeturas cuando se trata de poner al descubierto el abismo enorme que separa a los griegos dionisíacos de los bárbaros dionisíacos. En todos los confines del mundo antiguo - para dejar aquí de lado el mundo moderno -, desde Roma hasta Babilonia, podemos demostrar la existencia de festividades dionisíacas, cuyo tipo, en el mejor de los casos, mantiene con el tipo de las griegas la misma relación que el sátiro barbudo, al que el macho cabrío prestó su nombre y sus atributos, mantiene con Dioniso mismo. Casi en todos los sitios la parte central de esas festividades consistía en un desbordante desenfreno sexual, cuyas olas pasaban por encima de toda institución familiar y de sus estatutos venerables; aquí eran desencadenadas precisamente las bestias más salvajes de la naturaleza, hasta llegar a aquella atroz mezcolanza de voluptuosidad y crueldad que a mí me ha parecido siempre el auténtico «bebedizo de las brujas». Contra las febriles emociones de esas festividades, cuyo conocimiento penetraba hasta los griegos por todos los caminos de la tierra y del mar, éstos, durante algún tiempo, estuvieron completamente asegurados y protegidos, según parece, por la figura, que aquí se yergue en todo su orgullo, de Apolo, el cual no podía oponer la cabeza de Medusa a ningún poder más peligroso qué a ese poder dionisíaco, grotescamente descomunal. En el arte dórico ha quedado eternizada esa actitud de mayestática repulsa de Apolo. Más dificultosa e incluso imposible se hizo esa resistencia cuando desde la raíz más honda de lo helénico se abrieron paso finalmente instintos similares: ahora la actuación del dios délfico se limitó a quitar de las manos de su poderoso adversario, mediante una reconciliación concertada a tiempo, sus aniquiladoras armas. Esta reconciliación es el momento más importante en la historia del culto griego: a cualquier lugar que se mire, son visibles las revoluciones provocadas por ese acontecimiento. Fue la reconciliación de dos adversarios, con determinación nítida de sus líneas fronterizas, que de ahora en adelante tenían que ser respetadas, y con envío periódico de regalos honoríficos; en el fondo, el abismo no había quedado salvado. Mas si nos fijamos en el modo como el poder dionisíaco se reveló bajo la presión de ese tratado de paz, nos daremos cuenta ahora de que, en comparación con aquellos saces babilónicos y su regresión desde el ser humano al tigre y al mono, las orgías dionisíacas de los griegos tienen el significado de festividades de redención del mundo y de días de transfiguración.

Sólo en ellas alcanza la naturaleza su júbilo artístico, sólo en ellas el desgarramiento del principium individuationis se convierte en un fenómeno artístico. Aquel repugnante bebedizo de brujas hecho de voluptuosidad y crueldad carecía aquí de fuerza: sólo la milagrosa mezcla y duplicidad de afectos de los entusiastas dionisíacos recuerdan aquel bebedizo - como las medicinas nos traen a la memoria los venenos mortales -, aquel fenómeno de que los dolores susciten placer, de que el júbilo arranque al pecho sonidos atormentados. En la alegría más alta resuenan el grito del espanto o el lamento nostálgico por una pérdida insustituible. En aquellas festividades griegas prorrumpe, por así decirlo, un rasgo sentimental de la naturaleza, como si ésta hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuos. El canto y el lenguaje mímico de estos entusiastas de dobles sentimientos fueron para el mundo de la Grecia de Homero algo nuevo e inaudito: y en especial prodújole horror y espanto a ese mundo la música dionisíaca. Si bien, según parece, la música era conocida ya como un arte apolíneo, lo era, hablando con rigor, tan sólo como oleaje del ritmo, cuya fuerza figurativa fue desarrollada hasta convertirla en exposición de estados apolíneos. La música de Apolo era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos sólo insinuados, como son los propios de la cítara. Cuidadosamente se mantuvo apartado, como no-apolíneo, justo el elemento que constituye el carácter de la música dionisíaca y, por tanto, de la música como tal, la violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo completamente incomparable de la armonía. En el ditirambo dionisíaco el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas; algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, más aún, de la naturaleza. Ahora la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente; es necesario un nuevo mundo de símbolos, por lo pronto el simbolismo corporal entero, no sólo el simbolismo de la boca, del rostro, de la palabra, sino el gesto pleno del baile, que mueve rítmicamente todos los miembros. Además, de repente las otras fuerzas simbólicas, las de la música, crecen impetuosamente, en forma de rítmica, dinámica y armonía. Para captar ese desencadenamiento global de todas las fuerzas simbólicas el ser humano tiene que haber llegado ya a aquella cumbre de autoalienación que quiere expresarse simbólicamente en aquellas fuerzas; el servidor ditiràmbico de Dioniso es entendido, pues, tan sólo por sus iguales. ¡Con qué estupor tuvo que mirarle el griego apolíneo! Con un estupor que era tanto mayor cuanto que con él se mezclaba el terror de que en realidad todo aquello no le era tan extraño a él, más aún, de que su consciencia apolínea le ocultaba ese mundo dionisiaco sólo como un velo.

3

Para comprender esto tenemos que desmontar piedra a piedra, por así decirlo, aquel primoroso edificio de la cultura apolínea, hasta ver los fundamentos sobre los que se asienta. Aquí descubrimos en primer lugar las magníficas figuras de los dioses olímpicos, que se yerguen en los frontones de ese edificio y cuyas hazañas, representadas en relieves de extraordinaria luminosidad, decoran sus frisos. El que entre ellos esté también Apolo como una divinidad particular junto a otras y sin la pretensión de ocupar el primer puesto, es algo que no debe inducirnos a error. Todo ese mundo olímpico ha nacido del mismo instinto que tenía su figura sensible en Apolo, y en este sentido nos es lícito considerar a Apolo como padre del mismo. ¿Cuál fue la enorme necesidad de que surgió un grupo tan resplandeciente de seres olímpicos?

Quien se acerque a estos olímpicos llevando en su corazón una religión distinta y busque en ellos altura ética, más aún, santidad, espiritualización incorpórea, misericordiosas miradas de amor, pronto tendrá que volverles las espaldas, disgustado y decepcionado. Aquí nada recuerda la ascética, la espiritualidad y el deber: aquí nos habla tan sólo una existencia exuberante, más aún, triunfal, en la que está divinizado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. Y así el espectador quedará sin duda atónito ante ese fantástico desbordamiento de vida y se preguntará qué bebedizo mágico tenían en su cuerpo esos hombres altaneros para gozar de la vida de tal modo, que a cualquier lugar a que mirasen tropezaban con la risa de Helena, imagen ideal de su existencia, «flotante en una dulce sensualidad». Pero a este espectador vuelto ya de espaldas tenemos que gritarle: No te vayas de aquí, sino oye primero lo que la sabiduría popular griega dice de esa misma vida que aquí se despliega ante ti con una jovialidad tan inexplicable. Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil calla el demón; hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras,' en medio de una risa estridente: «Estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor en segundo lugar es para ti - morir pronto».

¿Qué relación mantiene el mundo de los dioses olímpicos con esta sabiduría popular? ¿Qué relación mantiene la visión extasiada del mártir torturado con sus suplicios? Ahora la montaña mágica del Olimpo se abre a nosotros, por así decirlo, y nos muestra sus raíces. El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia: para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los olímpicos. Aquella enorme desconfianza frente a los poderes titánicos de la naturaleza, aquella Moira [destino] que reinaba despiadada sobre todos los conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, aquel destino horroroso del sabio Edipo, aquella maldición de la estirpe de los Atridas, que compele a Orestes a asesinar a su madre 56, en suma, toda aquella filosofía del dios de los bosques, junto con sus ejemplificaciones míticas, por la que perecieron los melancólicos etruscos, - fue superada constantemente, una y otra vez, por los griegos, o, en todo caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel mundo intermedio artístico de los olímpicos. Para poder vivir tuvieron los griegos que crear, por una necesidad hondísima, estos dioses: esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas transiciones, a partir de aquel originario orden divino titánico del horror, el orden divino de la alegría: a la manera como las rosas brotan de un arbusto espinoso. Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento, ¿de qué otro modo habría podido soportar la existencia, si en sus dioses ésta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? El mismo instinto que da vida al arte, como un complemento y una consumación de la existencia destinados a inducir a seguir viviendo, fue el que hizo surgir también el mundo olímpico, en el cual la «voluntad» helénica se puso delante un espejo transfigurados Viviéndola ellos mismos es como los dioses justifican la vida humana - ¡única teodicea satisfactoria!. La existencia bajo el luminoso resplandor solar de tales dioses es sentida como lo apetecible de suyo, y el auténtico dolor de los hombres homéricos se refiere a la separación de esta existencia, sobre todo a la separación pronta: de modo que ahora podría decirse de ellos, invirtiendo la sabiduría silénica, «lo peor de todo es para ellos el morir pronto, y lo peor en segundo lugar el llegar a morir alguna vez». Siempre que resuena el lamento, éste habla del Aquiles «de corta vida», del cambio y paso del género humano cual hojas de árboles, del ocaso de la época heroica. No es indigno del más grande de los héroes el anhelar seguir viviendo, aunque sea como jornalero. En el estadio apolíneo la «voluntad» desea con tanto ímpetu esta existencia, el hombre homérico se siente tan identificado con ella, que incluso el lamento se convierte en un canto de alabanza de la misma.

Aquí hay que manifestar que esta armonía, más aún, unidad del ser humano con la naturaleza, contemplada con tanta nostalgia por los hombres modernos, para designar la cual Schiller puso en circulación el término técnico «ingenuo », no es de ninguna manera un estado tan sencillo, evidente de suyo, inevitable, por así decirlo, con el que tuviéramos que tropezamos en la puerta de toda cultura, cual si fuera un paraíso de la humanidad: esto sólo pudo creerlo una época que intentó imaginar que el Emilio de Rousseau era también un artista, y que se hacía la ilusión de haber encontrado en Homero ese Emilio artista, educado junto al corazón de la naturaleza. Allí donde tropezamos en el arte con lo «ingenuo», hemos de reconocer el efecto supremo de la cultura apolínea: la cual siempre ha de derrocar primero un reino de Titanes y matar monstruos, y haber obtenido la victoria, por medio de enérgicas ficciones engañosas y de ilusiones placenteras, sobre la horrorosa profundidad de su consideración del mundo y sobre una capacidad de sufrimiento sumamente excitable. ¡Mas qué raras veces se alcanza lo ingenuo, ese completo quedar enredado en la belleza de la apariencia! Qué indeciblemente sublime es por ello Homero, que en cuanto individuo mantiene con aquella cultura apolínea popular una relación semejante a la que mantiene el artista onírico individual con la aptitud onírica del pueblo y de la naturaleza en general. La «ingenuidad» homérica ha de ser concebida como victoria completa de la ilusión apolínea: es ésta una ilusión semejante a la que la naturaleza emplea con tanta frecuencia para conseguir sus propósitos. La verdadera meta queda tapada por una imagen ilusoria: hacia ésta alargamos nosotros las manos, y mediante nuestro engaño la naturaleza alcanza aquélla. En los griegos la «voluntad » quiso contemplarse a sí misma en la transfiguración del genio y del mundo del arte: para glorificarse ella a sí misma, sus criaturas tenían que sentirse dignas de ser glorificadas, tenían que volver a verse en una esfera superior, sin que ese mundo perfecto de la intuición actuase como un imperativo o como un reproche. Ésta es la esfera de la belleza, en la que los griegos veían sus imágenes reflejadas como en un espejo, los olímpicos. Sirviéndose de este espejismo de belleza luchó la «voluntad» helénica contra el talento para el sufrimiento y para la sabiduría del sufrimiento, que es un talento correlativo del artístico: y como memorial de su victoria se yergue ante nosotros Homero, el artista ingenuo.

5

Nos acercamos ahora a la auténtica meta de nuestra investigación, la cual está dirigida al conocimiento del genio dionisíaco-apolíneo y de su obra de arte, o al menos a la comprensión llena de presentimientos del misterio de esa unidad. Ante todo vamos a preguntar aquí cuál es el lugar donde se hace notar por vez primera en el mundo helénico ese nuevo germen que evolucionará después hasta llegar a la tragedia y al ditirambo dramático. Sobre esto la Antigüedad misma nos ofrece gráficamente una aclaración al colocar juntos, en esculturas, gemas, etc., como progenitores y precursores de la poesía griega, a Homero y Arquíloco, con el firme sentimiento de que sólo a estos dos se los ha de reputar por naturalezas igual y plenamente originales, de las cuales sigue fluyendo una corriente de fuego sobre toda la posteridad griega. Homero, el anciano soñador absorto en sí mismo, el tipo de artista apolíneo, ingenuo, mira estupefacto la apasionada cabeza de Arquíloco, belicoso servidor de las musas salvajemente arrastrado a través de la existencia: y la estética moderna sólo ha sabido añadir, para interpretar esto, que aquí está enfrentado al artista «objetivo» el primer artista «subjetivo». Pequeño es el servicio que con esta interpretación se nos presta, pues al artista subjetivo nosotros lo conocemos sólo como mal artista, y en toda especie y nivel de arte exigimos ante todo y sobre todo victoria sobre lo subjetivo, redención del «yo» y silenciamiento de toda voluntad y capricho individuales, más aún, si no hay objetividad, si no hay contemplación pura y desinteresada, no podemos creer jamás en la más mínima producción verdaderamente artística. Por ello nuestra estética tiene que resolver primero el problema de cómo es posible el «lírico» como artista: él, que, según la experiencia de todos los tiempos, siempre dice «yo» y tararea en presencia nuestra la entera gama cromática de sus pasiones y apetitos. Precisamente este Arquíloco nos asusta, junto a Homero, por el grito de su odio y de su mofa, por las ebrias explosiones de su concupiscencia: él, el primer artista llamado subjetivo, ¿no es, por este motivo, el no-artista propiamente dicho? ¿De dónde procede entonces la veneración que le tributó a él, al poeta, precisamente también el oráculo dèlfico, hogar del arte «objetivo»?.

Acerca del proceso de su poetizar Schiller nos ha dado luz mediante una observación psicológica que a él mismo le resultaba inexplicable, pero que, sin embargo, no parece dudosa; Schiller confiesa, en efecto, que lo que él tenía ante sí y en sí como estado preparatorio previo al acto de poetizar no era una serie de imágenes, con unos pensamientos ordenados de manera causal, sino más bien urt estado de ánimo musical («El sentimiento carece en mí, al principio, de un objeto determinado y claro; éste no se forma hasta más tarde. Precede un cierto estado de ánimo musical, y a éste sigue después en mí la idea poética»). Si ahora añadimos a esto el fenómeno más importante de toda la lírica antigua, la unión, más aún, identidad del lírico con el músico, considerada en todas partes como natural - frente a la cual nuestra lírica moderna aparece como la estatua sin cabeza de un dios podremos ahora, sobre la base de nuestra metafísica estética antes expuesta, explicarnos al lírico de la siguiente manera. Ante todo, como artista dionisíaco él se ha identificado plenamente con lo Uno primordial, con su dolor y su contradicción, y produce una réplica de ese Uno primordial en forma de música, aun cuando, por otro lado, ésta ha sido llamada con todo derecho una repetición del mundo y un segundo vaciado del mismo; después esa música se le hace visible de nuevo, bajo el efecto apolíneo del sueño, como en una imagen onírica simbólica. Aquel reflejo a-conceptual y a-figurativo del dolor primordial en la música, con su redención en la apariencia, engendra ahora un segundo reflejo, en forma de símbolo o ejemplificación individual. Ya en el proceso dionisíaco el artista ha abandonado su subjetividad: la imagen que su unidad con el corazón del mundo le muestra ahora es una escena onírica, que hace sensibles aquella contradicción y aquel dolor primordiales junto con el placer primordial propio de la apariencia. El «yo» del lírico resuena, pues, desde el abismo del ser: su «subjetividad», en el sentido de los estéticos modernos, es pura imaginación. Cuando Arquíloco, el primer lírico de los griegos, proclama su furioso amor y a la vez su desprecio por las hijas de Licambes, no es su pasión la que baila ante nosotros en un torbellino orgiástico: a quien vemos es a Dioniso y a las ménades, a quien vemos es al embriagado entusiasta Arquíloco echado a dormir - tal como Eurípides nos describe el dormir en Las bacantes, un dormir en una elevada pradera de montaña, al sol de mediodía -: y ahora Apolo se le acerca y le toca con el laurel. La transformación mágica dionisíaco-musical del dormido lanza ahora a su alrededor, por así decirlo, chispas-imágenes, poesías líricas, que, en su despliegue supremo, se llaman tragedias y ditirambos dramáticos.

El escultor y también el poeta épico, que le es afín, están inmersos en la intuición pura de las imágenes. El músico dionisíaco, sin ninguna imagen, es total y únicamente dolor primordial y eco primordial de tal dolor. El genio lírico siente brotar del estado místico de autoalienación y unidad un mundo de imágenes y símbolos cuyo colorido, causalidad y velocidad son totalmente distintos del mundo del escultor y del poeta épico. Mientras que es en esas imágenes, y sólo en ellas, donde estos últimos viven con alegre deleite, y no se cansan de mirarlas con amor hasta en sus más pequeños rasgos, mientras que incluso la imagen del Aquiles encolerizado es para ellos sólo una imagen, de cuya encolerizada expresión ellos gozan con aquel placer onírico por la apariencia - de modo que gracias a este espejo de la apariencia están ellos protegidos contra el unificarse y fundirse con sus pensamientos -, las imágenes del lírico no son, en cambio, otra cosa que él mismo, y sólo distintas objetivaciones suyas, por así decirlo, por lo cual a él, en cuanto centro motor de aquel mundo, le es lícito decir «yo»: sólo que esta yoidad no es la misma que la del hombre despierto, empírico-real, sino la única yoidad verdaderamente existente y eterna, que reposa en el fondo de las cosas, hasta el cual penetra con su mirada el genio lírico a través de las copias de aquéllas. Ahora imaginémonos cómo ese genio se divisa también a sí mismo entre esas copias como no-genio, es decir, divisa su propio «sujeto», la entera muchedumbre de pasiones y voliciones subjetivas, dirigidas hacia una cosa determinada que él se imagina real; aun cuando ahora parezca que el genio lírico y el no-genio unido a él son una misma cosa, y que el primero, al decir la palabrita «yo», la dice de sí mismo: esa apariencia ya no podrá seguir induciéndonos ahora a error, como ha inducido indudablemente a quienes han calificado de artista subjetivo al lírico. En verdad Arquíloco, el hombre que arde de pasión, que ama y odia con pasión, es tan sólo una visión del genio, el cual no es ya Arquíloco, sino el genio del mundo, que expresa simbólicamente su dolor primordial en ese símbolo que es el hombre Arquíloco: mientras que ese hombre Arquíloco, cuyos deseos y apetitos son subjetivos, no puede ni podrá ser jamás poeta. Sin embargo, no es necesario en modo alguno que el lírico vea ante sí, como reflejo del ser eterno, única y precisamente el fenómeno del hombre Arquíloco; y la tragedia demuestra hasta qué punto el mundo visionario del lírico puede alejarse de ese fenómeno, que es de todos modos el que aparece en primer lugar.

Schopenhauer, que no se disimuló la dificultad que el lírico representa para la consideración filosófica del arte, cree haber encontrado un camino para salir de ella, mas yo no puedo seguirle por ese camino, aun cuando él fue el único que en su profunda metafísica de la música tuvo en sus manos el medio con el que aquella dificultad podía quedar definitivamente allanada: como creo haber hecho yo aquí, en su espíritu y para honra suya. Por el contrario, él define la esencia peculiar de la canción (Lied) de la manera siguiente (El mundo como voluntad y representación): «Es el sujeto de la voluntad, es decir, el querer propio el que llena la consciencia del que canta, a menudo como un querer desligado, satisfecho (alegría), pero con mayor frecuencia aún, como un querer impedido (duelo), pero siempre como afecto, pasión, estado de ánimo agitado. Junto a esto, sin embargo, y a la vez que ello, el cantante, gracias al espectáculo de la naturaleza circundante, cobra consciencia de sí mismo como sujeto del conocer puro, ajeno al querer, cuyo dichoso e inconmovible sosiego contrasta en adelante con el apremio del siempre restringido, siempre indigente querer: el sentimiento de ese contraste, de ese juego alternante, es propiamente lo que se expresa en el conjunto de la canción (Lied) y lo que constituye en general el estado lírico. En éste el conocer puro se allega, por así decirlo, a nosotros para redimirnos del querer y de su apremio: nosotros le seguimos; pero sólo por instantes: una y otra vez el querer, el recuerdo de nuestras finalidades personales, nos arranca a la inspección tranquila; pero también nos arranca una y otra vez del querer el bello entorno inmediato, en el cual se nos brinda el conocimiento puro, ajeno a la voluntad. Por ello en la canción y en el estado de ánimo lírico el querer (el interés personal de la finalidad) y la intuición pura del entorno ofrecido se entremezclan de una manera sorprendente: buscamos e imaginamos relaciones entre ambos; el estado de ánimo subjetivo, la afección de la voluntad comunican por reflejo su color al entorno contemplado, y éste, a su vez, se lo comunica a aquéllos: la canción es la impronta auténtica de todo ese estado de ánimo tan mezclado y dividido».

¿Quién no vería que en esta descripción la lírica es caracterizada como un arte imperfectamente conseguido, que, por así decirlo, llega a su meta a ratos y raras veces, más aún, como un arte a medias, cuya esencia consistiría en una extraña amalgama entre el querer y el puro contemplar, es decir, entre el estado no-estético y el estético? Nosotros afirmamos, antes bien, que esa antítesis por la que todavía Schopenhauer se guía para dividir las artes, como si fuera una pauta de fijar valores, la antítesis de lo subjetivo y de lo objetivo, es improcedente en estética, pues el sujeto, el individuo que quiere y que fomenta sus finalidades egoístas, puede ser pensado únicamente como adversario, no como origen del arte. Pero en la medida en que el sujeto es artista, está redimido ya de su voluntad individual y se ha convertido, por así decirlo, en un médium a través del cual el único sujeto verdaderamente existente festeja su redención en la apariencia. Pues tiene que quedar claro sobre todo, para humillación y exaltación nuestras, que la comedia entera del arte no es representada en modo alguno para nosotros, con la finalidad tal vez de mejorarnos y formarnos, más aún, que tampoco somos nosotros los auténticos creadores de ese mundo de arte: lo que sí nos es lícito suponer de nosotros mismos es que para el verdadero creador de ese mundo somos imágenes y proyecciones artísticas, y que nuestra suprema dignidad la tenemos en significar obras de arte - pues sólo como fenómeno estético están eternamente justificados la existencia y el mundo: - mientras que, ciertamente, nuestra consciencia acerca de ese significado nuestro apenas es distinta de la que unos guerreros pintados sobre un lienzo tienen de la batalla representada en el mismo. Por tanto, todo nuestro saber artístico es en el fondo un saber completamente ilusorio, dado que, en cuanto poseedores de él, no estamos unificados ni identificados con aquel ser que, por ser creador y espectador único de aquella comedia de arte, se procura un goce eterno a sí mismo. El genio sabe algo acerca de la esencia eterna del arte tan sólo en la medida en que, en su acto de procreación artística, se fusiona con aquel artista primordial del mundo; pues cuando se halla en aquel estado es, de manera maravillosa, igual que la desazonante imagen del cuento, que puede dar la vuelta a los ojos y mirarse a sí misma; ahora él es a la vez sujeto y objeto, a la vez poeta, actory espectador.

8

Tanto el sátiro como el idílico pastor de nuestra época moderna son, ambos, productos nacidos de un anhelo orientado hacia lo originario y natural; ¡mas con qué firme e intrépida garra asía el griego a su hombre de los bosques, y de qué avergonzada y débil manera juguetea el hombre moderno con la imagen lisonjera de un pastor delicado, blando, que toca la flauta! Una naturaleza no trabajada aún por ningún conocimiento, en la que todavía no han sido forzados los cerrojos de la cultura - eso es lo que el griego veía en su sátiro, el cual, por ello, no coincidía aún, para él, con el mono. Al contrario: era la imagen primordial del ser humano, la expresión de sus emociones más altas y fuertes, en cuanto era el entusiasta exaltado al que extasía la proximidad del dios, el camarada que comparte el sufrimiento, en el que se repite el sufrimiento del dios, el anunciador de una sabiduría que habla desde lo más hondo del pecho de la naturaleza, el símbolo de la omnipotencia sexual de la naturaleza, que el griego está habituado a contemplar con respetuoso estupor. El sátiro era algo sublime y divino: eso tenía que parecerle especialmente a la mirada del hombre dionisíaco, vidriada por el dolor. A él le habría ofendido el pastor acicalado, ficticio: con sublime satisfacción demorábase su ojo en los trazos grandiosos de la naturaleza, no atrofiados ni cubiertos por velo alguno; aquí la ilusión de la cultura había sido borrada de la imagen primordial del ser humano, aquí se desvelaba el hombre verdadero, el sátiro barbudo, que dirige gritos de júbilo a su dios. Ante él, el hombre civilizado se reducía a una caricatura mentirosa. También en lo que respecta a estos comienzos del arte trágico tiene razón Schiller: el coro es un muro vivo erigido contra la realidad asaltante, porque él - el coro de sátiros - refleja la existencia de una manera más veraz, más real, más completa que el hombre civilizado, que comúnmente se considera a sí mismo como única realidad. La esfera de la poesía no se encuentra fuera del mundo, cual fantasmagórica imposibilidad propia de un cerebro de poeta: ella quiere ser cabalmente lo contrario, la no aderezada expresión de la verdad, y justo por ello tiene que arrojar lejos de sí el mendaz atavío de aquella presunta realidad del hombre civilizado. El contraste entre esta auténtica verdad natural y la mentira civilizada que se comporta como si ella fuese la única realidad es un contraste similar al que se da entre el núcleo eterno de las cosas, la cosa en sí, y el mundo aparencial en su conjunto: y de igual modo que con su consuelo metafísico la tragedia señala hacia la vida eterna de aquel núcleo de la existencia, en medio de la constante desaparición de las apariencias, así el simbolismo del coro satírico expresa ya en un símbolo aquella relación primordial que existe entre la cosa en sí y la apariencia. Aquel idílico pastor del hombre moderno es tan sólo un remedo de la suma de ilusiones culturales que éste considera como naturaleza: el griego dionisíaco quiere la verdad y la naturaleza en su fuerza máxima - se ve a sí mismo transformado mágicamente en sátiro.

Con tales estados de ánimo y tales conocimientos la muchedumbre entusiasmada de los servidores de Dioniso lanza gritos de júbilo: el poder de aquéllos los transforma ante sus propios ojos, de modo que se imaginan verse como genios naturales renovados, como sátiros. La constitución posterior del coro trágico es la imitación artística de ese fenómeno natural; en esta imitación fue necesario realizar, de todos modos, una separación entre los espectadores dionisíacos y los hombres transformados por la magia dionisíaca. Sólo que es preciso tener siempre presente que el público de la tragedia ática se reencontraba a sí mismo en el coro de la orquesta, que en el fondo no había ninguna antítesis entre público y coro: pues lo único que hay es un gran coro sublime de sátiros que bailan y cantan, o de quienes se hacen representar por ellos. La frase de Schlegel tiene que descubrírsenos aquí en un sentido más profundo. El coro es el «espectador ideal» en la medida en que es el único observador, el observador del mundo visionario de la escena. El público de espectadores, tal como lo conocemos nosotros, fue desconocido para los griegos: en sus teatros, dada la estructura en forma de terrazas del espacio reservado a los espectadores, que se elevaba en arcos concéntricos, érale posible a cada uno mirar desde arriba, con toda propiedad, el mundo cultural entero que le rodeaba, e imaginarse, en un saciado mirar, coreuta él mismo. De acuerdo con esta intuición nos es lícito llamar al coro, en su estadio primitivo de la tragedia primera, un autorreflejo del hombre dionisíaco: lo que mejor puede aclarar este fenómeno es el proceso que acontece en el actor, el cual, cuando es de verdadero talento, ve flotar tangiblemente ante sus ojos la figura del personaje que a él le toca representar. El coro de sátiros es ante todo una visión tenida por la masa dionisíaca, de igual modo que el mundo del escenario es, a su vez, una visión tenida por ese coro sátiros: la fuerza de esa visión es lo bastante poderosa para hacer que la mirada quede embotada y se vuelva insensible a la impresión de la «realidad», a los hombres civilizados situados en torno en las filas de asientos. La forma del teatro griego recuerda un solitario valle de montaña; la arquitectura de la escena aparece como una resplandeciente nube que las bacantes que vagan por la montaña divisan desde la cumbre, como el recuadro magnífico en cuyo centro se les revela la imagen de Dioniso. Dada nuestra visión erudita de los procesos artísticos elementales, ese fenómeno artístico primordial de que aquí hablamos para explicar el coro trágico resulta casi escandaloso: mientras que no puede haber cosa más cierta que ésta, que el poeta es poeta únicamente porque se ve rodeado de figuras que viven y actúan ante él y en cuya esencia más íntima él penetra con su mirada. Por una peculiar debilidad de la inteligencia moderna, nosotros nos inclinamos a representarnos el fenómeno estético primordial de una forma demasiado complicada y abstracta. Para el poeta auténtico la metáfora no es una figura retórica, sino una imagen sucedánea que flota realmente ante él, en lugar de un concepto. Para él el carácter no es un todo compuesto de rasgos aislados y recogidos de diversos sitios, sino un personaje insistentemente vivo ante sus ojos, y que se distingue de la visión análoga del pintor tan sólo porque continúa viviendo y actuando de modo permanente. ¿Por qué las descripciones que Homero hace son mucho más intuitivas que las de todos los demás poetas? Porque él intuye mucho más que ellos. Sobre la poesía nosotros hablamos de modo tan abstracto porque todos nosotros solemos ser malos poetas. En el fondo el fenómeno estético es sencillo; para ser poeta basta con tener la capacidad de estar viendo constantemente un juego viviente y de vivir rodeado de continuo por muchedumbres de espíritus; para ser dramaturgo basta con sentir el impulso de transformarse a sí mismo y de hablar por boca de otros cuerpos y otras almas.

La excitación dionisiaca es capaz de comunicar a una masa entera ese don artístico de verse rodeada por semejante muchedumbre de espíritus, con la que ella se sabe íntimamente unida. Este proceso del coro trágico es el fenómeno dramático primordial: verse uno transformado a sí mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter. Este proceso está al comienzo del desarrollo del drama. Aquí hay una cosa distinta del rapsoda, el cual no se fusiona con sus imágenes, sino que, parecido al pintor, las ve fuera de sí con ojo contemplativo; aquí hay ya una suspensión del individuo, debida al ingreso en una naturaleza ajena. Y, en verdad, ese fenómeno sobreviene como una epidemia: una muchedumbre entera se siente mágicamente transformada de ese modo. El ditirambo es, por ello, esencialmente distinto de todo otro canto coral. Las vírgenes que se dirigen solemnemente hacia el templo de Apolo con ramas de laurel en las manos y que entre tanto van cantando una canción procesional continúan siendo quienes son y conservan su nombre civil: el coro ditiràmbico es un coro de transformados, en los que han quedado olvidados del todo su pasado civil, su posición social: se han convertido en servidores intemporales de su dios, que viven fuera de todas las esferas sociales. Todo el resto de la lírica coral de los helenos es tan sólo una gigantesca ampliación del cantor apolíneo individual; mientras que en el ditirambo lo que está ante nosotros es una comunidad de actores inconscientes, que se ven unos a otros como transformados. La transformación mágica es el presupuesto de todo arte dramático. Transformado de ese modo, el entusiasta dionisíaco se ve a sí mismo como sátiro, y como sátiro ve también al dios, es decir, ve, en su transformación, una nueva visión fuera de sí, como consumación apolínea de su estado. Con esta nueva visión queda completo el drama.

De acuerdo con este conocimiento, hemos de concebir la tragedia griega como un coro dionisíaco que una y otra vez se descarga en un mundo apolíneo de imágenes. Aquellas partes corales entretejidas en la tragedia son, pues, en cierto modo, el seno materno de todo lo que se denomina diálogo, es decir, del mundo escénico en su conjunto, del drama propiamente dicho. En numerosas descargas sucesivas ese fondo primordial de la tragedia irradia aquella visión en que consiste el drama: visión que es en su totalidad una apariencia onírica, y por tanto de naturaleza épica, mas, por otro lado, como objetivación de un estado dionisíaco, no representa la redención apolínea en la apariencia, sino, por el contrario, el hacerse pedazos el individuo y el unificarse con el ser primordial. El drama es, por tanto, la manifestación apolínea sensible de conocimientos y efectos dionisíacos, y por ello está separado de la epopeya como por un abismo enorme.

El coro de la tragedia griega, símbolo de toda la masa agitada por una excitación dionisíaca, encuentra su explicación plena en esta concepción nuestra. Mientras que antes, por estar habituados a la posición que en el escenario moderno ocupa el coro, sobre todo el coro de ópera, no podíamos comprender en modo alguno que aquel coro trágico de los griegos fuese más antiguo, más originario, incluso más importante que la «acción» propiamente dicha - como nos decía con toda claridad la tradición -, mientras que antes tampoco podíamos compaginar con aquella elevada importancia y originariedad de que habla la tradición el hecho de que, sin embargo, el coro estuviese compuesto de seres bajos y serviles, más aún, al principio sólo de sátiros cabrunos, mientras que antes la colocación de la orquesta delante del escenario continuaba siendo para nosotros un enigma, ahora hemos comprendido que en el fondo el escenario, junto con la acción, fue pensado originariamente sólo como una visión, que la única «realidad» es cabalmente el coro, el cual genera de sí la visión y habla de ella con el simbolismo total del baile, de la música y de la palabra. Este coro contempla en su visión a su señor y maestro Dioniso, y por ello es eternamente el coro servidor: él ve cómo aquél, el dios, sufre y se glorifica, y por ello él mismo no actúa. En esta situación de completo servicio al dios el coro es, sin embargo, la expresión suprema, es decir, dionisiaca de la naturaleza, y por ello, al igual que ésta, pronuncia en su entusiasmo oráculos y sentencias de sabiduría: por ser el coro que participa del sufrimiento es a la vez el coro sabio, que proclama la verdad desde el corazón del mundo. Así es como surge aquella figura fantasmagórica, que parece tan escandalosa, del sátiro sabio y entusiasmado, que es a la vez el «hombre tonto» en contraposición al dios: reflejo de la naturaleza y de sus instintos más fuertes, más aún, símbolo de la misma, y a la vez pregonero de su sabiduría y de su arte: músico, poeta, bailarín, visionario en una sola persona.

Según este conocimiento y según la tradición, al principio, en el período más antiguo de la tragedia, Dioniso, héroe genuino del escenario y punto central de la visión, no está verdaderamente presente, sino que sólo es representado como presente: es decir, en su origen la tragedia es sólo «coro» y no «drama». Más tarde se hace el ensayo de mostrar como real al dios y de representar como visible a cualquier ojo la figura de la visión, junto con todo el marco transfigurados así es como comienza el «drama» en sentido estricto. Ahora se le encomienda al coro ditiràmbico la tarea de excitar dionisíacamente hasta tal grado el estado de ánimo de los oyentes, que cuando el héroe trágico aparezca en la escena éstos no vean acaso el hombre cubierto con una máscara deforme, sino la figura de una visión, nacida, por así decirlo, de su propio éxtasis. Imaginémonos a Admeto recordando en profunda meditación a su esposa Alcestis que acaba de fallecer, y consumiéndose totalmente en la contemplación espiritual de la misma - cómo de repente conducen hacia él, cubierta por un velo, una figura femenina de formas semejantes a las de aquélla, de andar parecido: imaginémonos su súbita y trémula inquietud, su impetuoso comparar, su convicción instintiva - tendremos así algo análogo al sentimiento con que el espectador agitado por la excitación dionisíaca veía avanzar por el escenario al dios con cuyo sufrimiento se había ya identificado. Involuntariamente transfería la imagen entera del dios que vibraba mágicamente ante su alma a aquella figura enmascarada, y, por así decirlo, diluía la realidad de ésta en una irrealidad fantasmal. Éste es el estado apolíneo del sueño, en el cual el mundo del día queda cubierto por un velo, y ante nuestros ojos nace, en un continuo cambio, un mundo nuevo, más claro, más comprensible, más conmovedor que aquél, y, sin embargo, más parecido a las sombras. Según esto, nosotros percibimos en la tragedia una antítesis estilística radical: en la lírica dionisíaca del coro y, por otro lado, en el onírico mundo apolíneo de la escena, lenguaje, color, movilidad, dinamismo de la palabra se disocian como esferas de expresión completamente separadas. Las apariencias apolíneas, en las cuales Dioniso se objetiva, no son ya «un mar eterno, un cambiante mecerse, un ardiente vivir», como lo es la música del coro, no son ya aquellas fuerzas sólo sentidas, pero no condensadas en imagen, en las que el entusiasta servidor de Dioniso barrunta la cercanía del dios: ahora son la claridad y la solidez de la forma épica las que le hablan desde el escenario, ahora Dioniso no habla ya por medio de fuerzas, sino como un héroe épico, casi con el lenguaje de Homero.

Tomado de:

NIETZSCHE, Friedrich (2004): El origen de la tragedia. Bs. As., Siglo XX, pp. 41-47; 50-55; 64-67.